| ||||||||

우리 집 콩밭은 며칠 가뭄에도 싱싱함을 잃지 않았다. 콩잎을 들춰보니 꽃이 피기 시작하였다. 꽃이 피어야 열매가 열리는 법, 꽃을 보니 제 구실을 할 것 같아 반갑다. 일주일 전 순을 질러주었는데 곁순이 무성하게 올라왔다. 곁가지가 많을수록 콩이 많이 달린다.

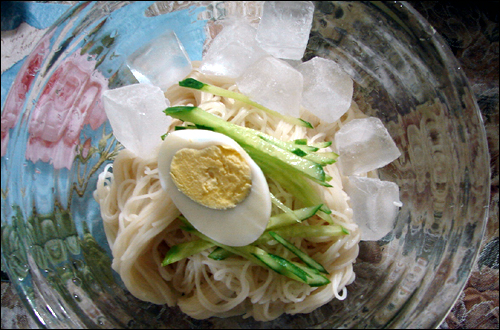

더위에 콩국수 어때요? 밭에서 들어오는데 아내가 저녁 준비를 하느라 부산하다. 오늘은 색다른 음식을 하는 것 같다. "당신, 뭐해?" "콩 물 내려 시원하게 국수 하려고. 당신 괜찮죠?" "나도 뭐 시원한 거 없나 했는데, 너무 좋아!" "금방이면 되니까 조금만 기다려요." 밭일하느라 땀을 많이 흘려 갈증이 난지라 시원한 게 없을까 했는데 참 잘 되었다 싶다. 이런 경우를 두고 이심전심이라 해야 하나? 아내가 재료를 챙기다가 계란이나 삶아 달란다. "오이는 필요하지 않아?" "아차! 하나만 따다 주세요." 콩국수 재료는 간단하다. 국수에다 고명으로 계란과 오이만 있으면 된다. 거기다 시원하게 먹으려면 얼음이 필요하다. 다만 콩 물을 내리기가 번거로워 집에서 늘 해먹기는 어려운 음식이다.

삶은 콩을 찬물에 담가 손으로 가볍게 비비자 콩 껍질이 벗겨지며 푸르스름한 속살이 드러난다. 전기 맷돌믹서를 처음 가동을 하는 날이다. 콩을 가는 데는 안성맞춤이다. 요란한 소리를 내며 형체도 없이 콩이 갈린다. 참 편리한 기계라는 생각이 든다.

"콩비지는 뭐할 거야?" "묵은 김치 넣고 끓이면 아주 좋아요."

영양 덩어리인 콩 우리 집은 콩을 떨어트리지 않고 먹는다. 이른 봄은 완두콩을 심는다. 땅이 풀릴 때 심어 여름이 오기 전에 수확하여 먹는다. 풋콩을 까서 밥 지을 때 넣으면 파란색이 보기도 좋지만 파슬파슬한 맛이 그만이다. 완두콩이 떨어질 때면 강낭콩을 거둔다. 완두콩은 풋콩일 때는 맛이 있지만 말려서 먹으면 맛이 떨어진다. 지주를 해줘야 하는 번거로움이 있어 많이 심지 않는다. 대신 강낭콩은 많이 심는다. 풋콩도 맛이 있지만 말려서 오래 먹을 수 있어 좋다. 강낭콩은 떡을 할 때나 죽을 쒀먹을 때 요긴하게 쓰인다. 감자 캐낸 자리에는 흰콩과 검정콩을 심는다. 흰콩은 메주를 쑤어 된장을 담글 예정이다. 검정콩은 주로 밥에 넣어 먹고, 몇 차례 콩나물을 길러 먹기도 한다. 서리가 내리기 전후에 수확하여 일 년 내내 먹는다. 전문적으로 콩을 심지 않는 이상, 콩 농사는 큰 힘을 들이지 않고 짓는다. 콩은 특성상 땅이 비옥하지 않아도 잘 자란다. 부지런한 사람은 논두렁에도 심는다. 처음 자랄 때 풀 관리만 해주면 저절로 크다시피한다. 수확량을 늘리려면 순을 쳐줘야 한다. 예전에는 농촌에서 콩을 많이 심었다. 그런데 요즘은 가격경쟁에서 수입 콩에 밀리다 보니 재배농가가 현격하게 줄었다. 시중에 나와 있는 콩은 수입 콩이 판을 치고 있다고 봐야 한다. 사람들은 수입농산물에 대해선 거부감이 있다. 특히 수입 콩은 더하다. 농약에 대한 우려뿐만 아니라 유전자조작이라는 것 때문에 께름칙하다. 우리 농산물에 대한 애정이 절실히 필요한 때이다. 콩만큼 영양이 풍부한 식품도 없다고 한다. 주성분인 단백질과 탄수화물, 지방 이외에도 각종 비타민과 칼슘, 인, 철, 칼륨 등의 무기질 성분이 풍부하게 함유되어 있다. 영양가 면에서 쇠고기는 저리 가라고 한다. 야, 더위는 저리 가라 하네! 아내가 찬물에 헹군 국수를 그릇에 담는다. 음식도 그릇에 따라 맛이 달라진다며 시원한 음식과 어울리는 유리그릇을 찾는다. 삶은 계란을 반으로 가르고, 오이 체 썬 것을 고명으로 올려놓는다. 마지막으로 얼음을 넣고 콩 물을 얹으니 맛있는 음식이 다되었다.

"콩 물의 구수함을 알려면 그냥 먹는 거예요. 소금만 약간 넣어 간을 하세요." 아내의 말에 일리가 있는 것 같다. 콩 물 자체가 고소한데 굳이 맛을 가미할 필요가 있겠느냐는 것이다. 얼음이 동동 뜬 시원한 콩국수, 땀 흘려 일하고 먹는 맛이 꿀맛이다. 밖에서 사먹는 콩국수와 비해 집에서 정성을 다해 해먹는 맛에 비하겠는가? 한 그릇을 금방 해치우고 나서 예전 어머니께서 해주신 맛이 생각나서 물었다. "국수 대신 칼국수로 해먹으면 어떨까?" "당신은 아는 것도 많아요." "내가 맛 하나는 제대로 알잖아!" "어머니 요리 솜씨를 당할 사람이 있겠어요." 손칼국수의 쫄깃한 맛과 담백한 콩 물이 어우러지면 더 좋을 거라는 말에 다음에는 기대하라고 한다. 딸아이도 한 그릇을 후딱 비우고 더 없느냐고 그릇을 내민다. 시원한 콩국수로 마지막 기승을 부리는 늦더위를 꿀꺽 삼켜버리는 것 같다. |