[한·중·일 新경제대전] 中 '바이오' 논문 한국의 3배, 투자는 5배… 日도 "충격"

[한·중·일 新경제대전] [2] 中·日과 격차 커지는 바이오·제약산업

中, 獨 제치고 세계 4위로 日 제약회사 다케다 매출… 동아제약의 17배 넘어

지난달 중국 상하이 푸둥(浦東)공항에서 도심 방향으로 12㎞쯤 떨어진 푸둥지역 중심부. 여의도 1.5배에 달하는 1256만㎡(약 380만평)의 땅에 아시아 의료·임상시장을 겨냥한 국제의학특구가 조성되기 시작했다. 세계 1위의 의료기 회사인 지멘스, 다국적 임상연구기관인 코방스가 이미 터를 잡았다. 미국과 일본, 독일, 싱가포르에서 찾아온 병원 관계자들이 부지 이곳저곳을 돌며 병원을 짓기 위한 입지를 물색하고 있었다. 중국 정부와 상하이시는 이곳에 1조2000억원을 쏟아붓고 있다.중국 베이징에 위치한 톈탄푸화(天壇普貨)병원. 허름한 외양의 건물 안으로 들어서면 다양한 피부색의 사람들로 마치 인종의 전시장 같은 풍경이 펼쳐진다. 미국과 유럽, 아시아, 남미 등지에서 찾아온 난치병 환자들이다. 60대의 한 미국인 말기 암 환자는 "모든 방법을 다 써봤지만 치료에 실패해 이곳을 찾아왔다"고 말했다. 이 병원은 세계에서 가장 많은 줄기세포 치료와 임상시험을 진행하고 있다.

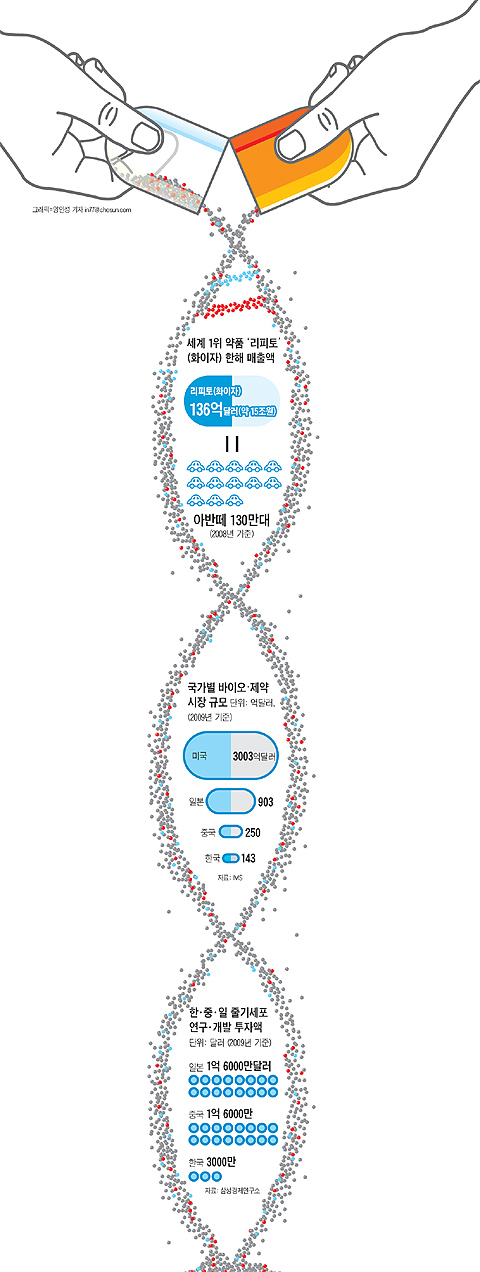

줄기세포는 한국이 중국보다 먼저 기술을 개발했던 분야. 하지만 중국 정부는 작년 한 해만도 한국(345억원)의 5배가 넘는 1840억원을 쏟아부으며 이 분야에 집중 투자했다. 바이오업계 관계자는 "기초 연구를 상업화하는 중국의 속도는 너무 빨라서 충격적"이라고 말했다.

- ▲ 중국 상하이 인근의 우시(無錫)시에 위치한 우시 파마텍(PharmaTech) 연구센터에서 연구원들이 실험을 하고 있다. 이 회사는 글로벌 10대 제약사 가운데 9개사의 연구를 대행하고 있다. /블룸버그 뉴스

세계 제약시장 규모는 8370억달러(약 937조원)로 메모리반도체시장(441억달러·약 49조원)의 19배나 된다. 매출 기준 세계 1위 약품인 고지혈증 치료제 '리피토'(화이자)는 한해 136억달러(약 15조원)어치가 팔린다. 현대차 아반떼 130만대를 수출해야 벌 수 있는 돈이다.

이런 바이오·제약 시장에서 중국의 '속도'는 무섭다. 지난 3년간 연평균 27%씩 성장했다. 2년 8개월마다 시장 규모가 두 배로 커진 것이다. 중국은 지난해 제약 강국 독일을 제치고 세계 4위의 제약시장이 됐다. 중국 1위인 하얼빈제약그룹은 세계 50대 제약사에 진입했다. 한국 제약사들은 단 한 곳도 넘지 못한 문턱이다.

중국이 덩치만 키우고 있을까? 그렇지 않다. 2003년 10월 중국의 바이오기업 시바이오노(Sibiono)사는 세계 최초로 유전자 치료제의 상업화에 성공했다. 이 회사가 개발한 두경부암(쇄골 위쪽에 생기는 여러 종류의 암) 치료제인 젠디신(Gendicine)은 세계에서 가장 먼저 유전자 치료제를 상업화한 사례다. 미국과 일본보다 3~5년 이나 앞선 결과였다.

당시 가장 충격을 받았던 곳은 일본. 미국은 그나마 20여건의 임상시험을 진행하며 상업화를 목전에 두고 있었지만 일본은 여전히 기초 연구 단계에 머물러 있었기 때문이다. 나라(奈良)의과대학 다케오 교수는 "일본에서는 아직 유전자 치료제 같은 첨단 의약품의 임상시험은 꿈도 꿀 수 없는 상황인데 중국은 이미 제품을 만들어냈다"고 탄식했다.

중국의 거센 도전을 받고 있지만 일본은 미국에 이은 세계 2위의 제약 강국이다. 노벨상을 받은 기초 연구 역량과 함께 특허, 논문 수에서 2위를 뺏겨본 적이 없다. 세계 50대 제약사 중 9개가 일본 회사이고, 매년 1조원의 매출을 올리는 블록버스터급 신약을 포함해 미국 FDA 승인을 받은 신약만 19개다.

일본의 실력을 감안하면 바이오·제약 분야에서 중국에 대한 경계는 아직 '엄살'이다. 그러나 우리는 입장이 전혀 다르다. 한국 제약업계는 중국·일본과 위상을 비교하기 어려울 정도로 초라하다. 일본 1위 다케다의 연간 매출은 약 14조원. 한국 1위 동아제약(8000억원)의 17배가 넘는다. 중국 1위 하얼빈제약그룹도 동아제약의 2배가 넘는 2조원의 매출을 올리고 있다. 최소 1억달러(약 1150억원)의 비용을 5~10년간 투자해야 하는 글로벌 신약 개발사업을 감당할 한국 기업은 단 한 곳도 없다.

한국은 제네릭(신약의 복제약) 분야에서도 중국에 추월당할 위기에 몰려 있다. 중국의 저장화하이사는 2007년 7월 미국 FDA로부터 제네릭 시판 허가를 받고 미국 시장에 진출했다. 제네릭은 한국의 거의 모든 바이오제약회사들이 개발과 판매에 총력을 기울여온 분야다. 하지만 미국 FDA로부터 제네릭을 허가받은 한국 기업은 없다. 중국 기업이 그 벽을 먼저 넘은 것이다.

중국의 이런 성과는 거저 나온 것이 아니다. 쏟아붓는 돈과 연구 인력이 우리를 압도한다. 2001년만 해도 한국과 중국 정부의 바이오·제약 연구개발 예산은 3800억원 대 1200억원으로 우리가 3배 이상이었다. 이것이 지난해엔 1조2000억원 대 5조5000억원으로 역전됐다. 매년 중국에서 배출되는 화학·약학·생명공학 전공자도 한국의 3배가 넘는 7만명. 이들의 인건비는 우리의 5분의 1 수준이다. 삼성경제연구소 최진영 수석연구원은 "우리가 3~5년 내에 변화하지 못하면 국내 바이오·제약 업계는 글로벌 경쟁에서 영원히 도태될 것"이라고 말했다.

[新경제대전] 복제약에서 신약 개발로 전략 바꿔라

- ▲ 최진영 삼성경제연구소 수석연구원

한국 바이오·제약 업계도 복제약 개발 중심의 전략을 버리고 혁신적인 신약 개발에 도전해야 한다. 복제약은 이런 도전 과정에서 안정적인 수익원이자 기반 기술을 확보하는 징검다리로 활용하면 된다. 특히 세포치료제, 유전자치료제, 줄기세포 등 바이오·제약과 의료 서비스가 융합되는 영역에 도전할 필요가 있다.

일본 바이오·제약 업계도 1980년대 지금의 한국과 같은 위기를 맞았으나 오히려 성장의 기회로 반전시켰다. 일본 제약업계는 정부의 강력한 약가(藥價) 인하정책으로 성장이 정체되자 선진국 시장으로 과감하게 뛰어들었다.

한국 제약기업들도 우물 안 같은 국내 시장에 안주하지 말고 미국과 유럽 같은 선진 시장에 도전해야 한다. 개량 신약과 바이오시밀러(바이오 복제약)부터 출발해 시장을 개척해 나간다면 성공 가능성을 높일 수 있다.

스웨덴 제약업계의 뚝심과 일본 제약업계의 과감한 전략 변화를 우리 형편에 맞게 구사한다면 한국의 바이오제약산업도 10년 내 새로운 성장 동력산업이 될 수 있을 것이다.

한국이 바이오·제약 분야에서 세계적으로 인정받는 분야도 있다. '임상시험' 분야다. 제약회사들은 질병을 치료할 수 있을 것으로 기대되는 물질을 개발하면 인체에 부작용이 없는지, 어느 정도 용량을 투여해야 하는지, 치료효과는 얼마나 있는지를 알아보는 임상시험 과정을 반드시 거쳐야 한다.

2009년 서울은 아시아에서 가장 많은 임상시험을 진행한 도시였다. 전 세계적으로도 3위에 올랐다. 우리나라 환자들은 서울의 대형 병원 선호도가 높다. 그 때문에 서울의 대형 병원 의료진은 전 세계 어느 나라 의료진보다 많은 환자를 진료한 경험을 갖고 있다.

서울아산병원에서 진료를 받는 외래환자는 연간 300만명. 세계 최고 수준의 병원이라는 미국 매사추세츠병원의 연간 외래 환자 수(130만명)의 두 배가 넘는다. 우리 의사들의 진료 숙련도가 높을 수밖에 없다. 국내 대형 병원들은 첨단 장비 도입에도 많은 투자를 해놓았기 때문에 시설면에서도 최고 수준이다. 서울은 우수한 의료진과 의료기관, 임상시험을 할 수 있는 환자라는 세 요소를 가장 잘 갖춘 도시인 것이다.

글로벌 제약사들은 2000년대 들어 한국에서의 임상시험을 꾸준히 늘리고 있다. 화이자는 2002년 서울에서 3건의 임상시험만 진행했으나 지난해에는 95건으로 늘렸다. GSK도 2002년 6건에서 지난해 57건으로 늘렸다. 문한림 GSK 이사는 "임상시험에서 제일 중요한 것은 속도와 실력"이라면서 "한국의 대형 병원 의료진은 일본이나 중국 의료진보다 경험이 많아 치료 실력도 더 좋다"고 말했다.

2009년 서울은 아시아에서 가장 많은 임상시험을 진행한 도시였다. 전 세계적으로도 3위에 올랐다. 우리나라 환자들은 서울의 대형 병원 선호도가 높다. 그 때문에 서울의 대형 병원 의료진은 전 세계 어느 나라 의료진보다 많은 환자를 진료한 경험을 갖고 있다.

서울아산병원에서 진료를 받는 외래환자는 연간 300만명. 세계 최고 수준의 병원이라는 미국 매사추세츠병원의 연간 외래 환자 수(130만명)의 두 배가 넘는다. 우리 의사들의 진료 숙련도가 높을 수밖에 없다. 국내 대형 병원들은 첨단 장비 도입에도 많은 투자를 해놓았기 때문에 시설면에서도 최고 수준이다. 서울은 우수한 의료진과 의료기관, 임상시험을 할 수 있는 환자라는 세 요소를 가장 잘 갖춘 도시인 것이다.

글로벌 제약사들은 2000년대 들어 한국에서의 임상시험을 꾸준히 늘리고 있다. 화이자는 2002년 서울에서 3건의 임상시험만 진행했으나 지난해에는 95건으로 늘렸다. GSK도 2002년 6건에서 지난해 57건으로 늘렸다. 문한림 GSK 이사는 "임상시험에서 제일 중요한 것은 속도와 실력"이라면서 "한국의 대형 병원 의료진은 일본이나 중국 의료진보다 경험이 많아 치료 실력도 더 좋다"고 말했다.

'세상' 카테고리의 다른 글

| 한국의 인공태양 `KSTAR` 핵융합 해냈다 (0) | 2010.10.20 |

|---|---|

| 거리로 나온 중·일 영토갈등 (0) | 2010.10.19 |

| ‘리튬 보물창고’ 볼리비아에 가다 (0) | 2010.09.07 |

| [视频]胡锦涛总书记同朝鲜劳动党总书记金正日在长春举行会谈 (0) | 2010.08.31 |

| 世界十大禁地 (0) | 2010.08.11 |